BelgianArtPrize 2020 : parole aux artistes

Door Wouter Hillaert, op Sun May 24 2020 22:00:00 GMT+0000C’est le 24 mai 2020 qu’aurait dû être décerné le prestigieux BelgianArtPrize, après une exposition à BOZAR qui devait présenter durant deux mois, le travail de cinq artistes désignés par un jury indépendant. Mais en décembre dernier, bien avant le confinement, le comité organisateur a brusquement tout annulé. Cinq mois plus tard, les finalistes Joëlle Tuerlinckx, le collectif Agence, Saddie Choua et Sammy Baloji n’en reviennent toujours pas. Ils ont confié à rekto:verso leur version d’une histoire qui a mal tourné. « Nous avons tenté ensemble de faire évoluer ce prix, mais nous nous sommes heurtés à un mur. »

Le 18 décembre 2019, l’asbl Jeune Peinture Belge, qui assure l’organisation du plus important prix belge pour l’art contemporain, jette un pavé dans la mare. Elle publie un court communiqué de presse : « Les artistes sélectionnés par le jury du BelgianArtPrize 2020 ont présenté des exigences impliquant le changement du règlement, les accords de partenariat et le fonctionnement même du Prix. […] Aucun compromis n’ayant pu être trouvé, les organisateurs du BelgianArtPrize ont décidé d’annuler l’édition 2020. »

C’est la deuxième fois de suite que cela se produit. En effet, la sélection précédente en 2018 ne comprenait que des artistes masculins – Lucy McKenzie, seule finaliste féminine avait décliné sa nomination. Suite aux nombreuses polémiques engendrées par cette situation, Koenraad Dedobbeleer, Sven Augustijnen, Gabriel Kuri et Jos de Gruyter & Harald Thys ont jeté l’éponge. Et ce n’est pas tout, l’appel à candidatures pour l’édition 2021 suscite déjà de nombreuses critiques.

Les finalistes reprochent le BelgianArtPrize son paternalisme, son conservatisme, une communication opaque ainsi que l'exploitation financière des artistes…

C’est un parcours malheureux, pour une institution refondée en 2016 avec l’ambition de s’aligner sur des institutions aussi prestigieuses que le Prix de Rome, le Turner Prize ou le Prix Marcel Duchamp. Pour cela, l’asbl avait supprimé la limite d’âge du vénérable Prix de la Jeune Peinture Belge, décerné chaque année depuis 1950. Le nouveau BelgianArtPrize a pour vocation de récompenser « les artistes belges et internationaux résidant en Belgique depuis au moins un an et de renforcer leur notoriété à l’échelle nationale et internationale. »

C’est ainsi que l’année dernière, 79 voix du monde de l’art ont établi une liste d’artistes longue de 184 noms. Parmi lesquels, un jury restreint de collectionneurs, conservateurs et artistes a ensuite choisi cinq finalistes. Une sélection surprenante et diversifiée : Jacqueline Mesmaeker, le collectif Agence, Joëlle Tuerlinckx, Saddie Choua et Sammy Baloji.

Ceux-ci, pour avoir la chance de remporter les 25.000 euros du « Prix Crowet » et /ou les 10.000 euros du Prix ING du public, devaient s’engager à créer chacun une œuvre inédite pour l’exposition qui devait être montée à BOZAR du 19 mars au 24 mai 2020. Mais on n’en est jamais arrivé là. Si on effectue une recherche sur le site du BelgianArtPrize à propos des derniers finalistes, on tombe sur un message involontairement ironique : « Sorry, no posts matched your criteria. » Pourquoi cela s'est-il mal passé ?

Cinq prétendants, un collectif

Contrairement aux organisateurs qui dénoncent « des exigences impossibles à satisfaire », les artistes donnent une version complètement différente. Ils reprochent à l’asbl Jeune Peinture Belge son paternalisme, son conservatisme, une communication opaque, un manque de professionnalisme ainsi que l'exploitation financière des artistes…

Les quatre artistes nominés ont décidé, pour cet article, de se désigner collectivement comme « XXX », sans citer d’autre nom.

Pour notre entrevue, Choua, Agence et Tuerlinckx se sont réunis autour d’une table (c’était avant le confinement), tandis que Baloji s’est joint à la conversation depuis Rome via Skype. Ils ont d’ailleurs passé, au cours de cette dernière année, beaucoup de temps à formuler ensemble leurs points de vue, critiques et revendications, alors que les organisateurs du BelgianArtPrize préféraient au contraire les consulter séparément sur leur vision individuelle. Jusqu’à ce qu’ils décident de répondre collectivement. Mesmaeker, de son côté, a décidé de suivre le groupe, mais elle préférait ‘garder le silence’. Les quatre autres artistes nominés ont décidé, pour cet article, de se désigner collectivement comme « XXX », sans citer d’autre nom, pour souligner leur solidarité.

« Ces derniers mois, nous avons gardé constamment le contact », déclare XXX. « Même lorsque Jacqueline était à l’hôpital on la tenait informée par des intermédiaires. » C’est déjà une circonstance assez surprenante : des artistes très différents, mis en compétition, qui s’unissent et choisissent de passer beaucoup de temps à se consulter pour définir une position commune.

Cela a peut-être à voir avec leurs pratiques artistiques spécifiques. « Nous devons être reconnaissants au jury d’avoir choisi cinq artistes qui ne se contentent pas d’accrocher leur travail à des cimaises mais qui sont concernés, chacun à leur manière, par le contexte dans lequel leur travail est présenté et qui partagent un certain sens de l’éthique. Vous pourriez nous qualifier ‹ d’utopistes › qui ont vraiment essayé, ensemble, de faire évoluer ce Prix. Et ce, aussi pour les futurs lauréats. »

« Notre énergie a été absorbée par toutes ces discussions, plutôt que placée dans notre propre travail. »

Contrairement aux précédents, ce groupe de finalistes a décidé de ne pas se retirer. « Nous sommes restés à bord pour essayer de transformer le Prix dans une perspective plus actuelle. Mais avec les organisateurs, nous ne pouvions parler que des conditions pratiques de réalisation de la future exposition. Nos propres œuvres étaient toujours reléguées au second plan. Notre énergie a été absorbée par toutes ces discussions, plutôt que placée dans notre propre travail. »

Ce qui étonne les finalistes c’est que ces pourparlers se soient terminés aussi brusquement, sur une annulation unilatérale. « À la fin, les organisateurs nous ont mis littéralement à la porte. C’était leur façon d’échapper à un vrai débat. » Ci-dessous, nous allons tenter de reconstituer l’histoire de ce gâchis.

Deux prix pour cinq gagnants ?

Fin mai 2019, les cinq finalistes reçoivent un appel annonçant leur nomination et demandant de confirmer leur participation. Dans un premier temps l’un d’eux refuse : « Je n’ai accepté que lorsque j’ai pu connaître le nom de ceux avec qui j’allais être mis en concurrence. Je pensais qu’avec ces artistes-là nous aurions pu, ensemble, faire bouger les choses. Pour moi, c’était crucial. »

La sélection est publiée le 28 juin, conjointement au rapport du jury qui félicite les cinq finalistes pour exprimer « leur opinion sur les temps compliqués que nous vivons » et proposer « dans le même temps la possibilité d’adopter des positions et points de vue éclairés ». Le jury souligne que « leur travail ne résonne pas uniquement en Belgique, mais aussi ailleurs dans le monde. »

Dans ce même communiqué de presse, le comité organisateur déclare que le débat public suscité par la précédente sélection a produit des effets. « Les organisateurs ont été à l’écoute des différents points de vue qui se sont exprimés et en ont tenu compte pour élaborer la procédure du BelgianArtPrize 2020 […] Ils ont veillé à ce que plus de diversité soit prise en compte et que tout au long des différentes étapes du processus, toute forme de discrimination soit bannie, qu’elle soit liée à l’appartenance ethnique, à la religion, à l’âge, ou aux opinions philosophiques, à l’orientation sexuelle ou au genre. »

« On nous disait que, grâce à ce prix, nous allions désormais percer à l’international. Ce qui démontrait principalement qu’ils connaissaient très mal nos différents parcours. »

Ce même jour, les cinq finalistes et les organisateurs se retrouvent pour la première fois à BOZAR. XXX s’en souvient encore très bien. « En fait, nous avions déjà, plus ou moins, exprimé nos principales réserves. Mais comme il s’agissait d’une première prise de contact, nous sommes restés prudents et reconnaissants. »

D’autres commentaires étaient plus surprenants. « On nous disait que, grâce à ce prix, nous allions désormais percer à l’international. Ce qui démontrait principalement qu’ils connaissaient très mal nos différents parcours, ou leur écho. Nous étions tous déjà actifs et reconnus à l’étranger, certains d’entre nous ont même été invités à la Documenta ou à la Biennale de Venise. »

XXX confirme : « C’est un jury international qui nous avait désignés, j’avais également reçu des félicitations de l’étranger. Ils ne pouvaient pas affirmer sérieusement que nous avions besoin de ce prix pour être remarqués à l’échelle internationale. C’était juste une blague. »

Une autre question, plus fondamentale, fut abordée ce jour-là, portant sur les fondements même du Prix. Le fait qu’un seul des cinq finalistes du Prix Crowet, du nom d’une des grandes familles de la noblesse et de la haute finance belge, touche le gros lot de 25.000 euros. « Nous avons suggéré de le partager entre tous les candidats », déclare XXX. « Parce qu’en ces temps problématiques de croissance effrénée, le règlement du Prix ne fait que conforter une logique de concurrence extrême. Il oppose cinq ‘bons artistes’ les uns aux autres, pour en classer un au-dessus du lot. » Mais à la question d'attribuer autant de prix que d'artistes sélectionnés, Carole Schuermans de l’asbl Jeune Peinture Belge leur a répondu : « Très bonne idée, mais elle vient trop tard. »

« Nous étions contraints à un environnement compétitif, mais nous avons voulu immédiatement y échapper »

Lorsqu’après la réunion, les cinq artistes se retrouvent autour d’un verre, ils se disent ce qu’ils ont sur le cœur, échangent leurs préoccupations et reparlent de partager le prix. Cette discussion établit les bases d’une compréhension mutuelle. « Nous étions contraints à un environnement compétitif, mais nous avons voulu immédiatement y échapper », déclare XXX. « Un sentiment collectif et fort est apparu naturellement. Lorsque cette première réunion s’est terminée par une visite des espaces d’exposition à BOZAR, les ascenseurs étaient hors service. Nous ne voulions pas continuer sans Jacqueline dans son fauteuil roulant. C’était déjà un signe très clair : « Ensemble un jour, ensemble toujours. »

Mais oui, l’argent a une odeur !

Le 5 juillet, un des nominés apprend en lisant DeWereldMorgen que des organisations environnementales hollandaises ont déposé une plainte auprès de l’OCDE contre ING. En effet, la banque investit dans cinq sociétés produisant de l’huile de palme, impliquées dans la déforestation, l’accaparement des terres et le travail des enfants. ING est également le principal sponsor du BelgianArtPrize. Peut-on considérer ces deux questions séparément?

Le 9 juillet, les artistes envoient un e-mail à Carole Schuermans : « Comment le BelgianArtPrize compte-t-il réagir à ce message inquiétant concernant leur partenaire structurel ? » Un tel problème éthique n’est pas unique. Début mai, le Turner Prize a été critiqué pour son accord de parrainage avec la compagnie de bus Stagecoach, dont le président – le millionnaire Brian Souter – est un homophobe reconnu. Le prestigieux prix britannique a été rapidement contraint d’annuler cet accord de sponsoring.

« Ils ont mis la pression : ‘Si vous poussez trop loin, c’en sera fini du Prix.’ »

Un mois plus tard, le 5 août, Carole Schuermans répond que l’asbl Jeune Peinture Belge ne travaille qu’avec des sponsors éthiques: ING pratique la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et ne fait rien en dehors de ce cadre éthique. Si les artistes veulent en savoir plus, ils sont priés de s’adresser directement à ING. « Nous avons trouvé cela étrange », déclare XXX. « Pourquoi devions-nous, en tant que nominés, interroger leur sponsor ? N’était-ce pas là le rôle de l’asbl, responsable du prix ? »

Deux des nominés sont reçus chez ING le 23 septembre, en présence de représentants de BOZAR et du BelgianArtPrize. (Les trois autres finalistes se trouvent à l’étranger ou empêchés.) « Nous avions demandé l’intervention d’un expert de FairFin, mais ING a refusé », déclare XXX. « Lors de cette conversation, ING a confirmé ce que FairFin nous avait déjà appris : leur cadre éthique ne commencera à courir qu’à partir de 2030. Et qu’ils n’ont pas l’intention d’arrêter la collaboration avec ces sociétés corrompues. D’après eux, comme investisseurs, ils peuvent faire pression pour qu’elles évoluent, en faire plus n’aurait aucun effet sauf si ce n'est de les amener à passer par une banque chinoise. Mais où est la pression s’ils laissent passer de telles violations ? »

Pendant la réunion, les représentants de BOZAR et du BelgianArtPrize restent muets. « Tout ce qu’ils nous ont dit par la suite, c’est qu’ils ne pouvaient pas se passer de leur parrainage. Ils ont mis la pression : ‹ Si vous poussez trop loin, c’en sera fini du Prix ›. Ils nous jugeaient capricieux et trouvaient nos demandes exagérées. Mais est-ce vraiment exagéré de demander qu’une organisation culturelle exige de son sponsor un cadre éthique de base ? "

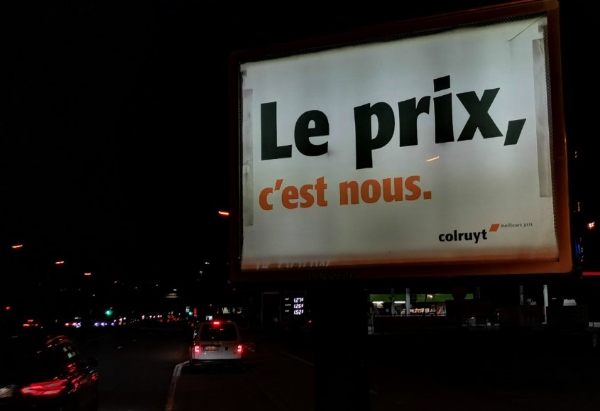

Ce que les artistes ont également du mal à accepter, c’est de subir toute la stratégie de relations publiques mise en place par ING. « Dès la première réunion, en juin », se souviennent-ils, « Schuermans a souligné avec insistance que nous devions être reconnaissants à ING pour leur contribution à notre percée internationale. » Suite à quoi, XXX s'est inquiétée de la présence de nombreux drapeaux orange : combien y en aura-t-il à l'entrée de l’exposition ? « Lorsque j’ai assisté à la cérémonie de remise du prix du public en 2018, le nom de l’artiste gagnant était extrait d’une urne ING. À l’époque, j’ai trouvé ça tellement déplacé que j’ai espéré ne jamais me retrouver dans cette situation. »

« Avec ce prix, c’est surtout ING qui y gagne. Car, nous les artistes investissent personnellement pas mal d’argent et au final, nous servions principalement à faire leur publicité. »

Lors d’une autre réunion, on rappelle à XXX que XXX a déjà travaillé pour les banques. « Ils ont tenté de nous reprocher nos incohérences. Oui, bien entendu il m'est arrivé de vendre une œuvre à une banque, mais ce n’était pas dans le cadre d’un concours primé en espèces. Accepter un prix sous la bannière d’une banque ou de l’élite financière est différent, c’est plus problématique. Car c'est bien de symbolique dont il s'agit ici. »

Les artistes défendent un changement radical de perspective en matière de parrainage. « Avec ce prix, c’est surtout ING qui y gagne », explique XXX. « Car, nous les artistes, il nous fallait commencer par investir personnellement pas mal d’argent dans la production de cette nouvelle œuvre majeure qui nous était commandée. Or, quand le public allait les découvrir pendant ces deux mois à BOZAR, c’est ING qui y serait présenté comme le généreux commanditaire au grand cœur. Au final, nous servions principalement à faire leur publicité. »

Les gros sous ont la parole

Le 8 octobre, une deuxième rencontre avec les organisateurs se tient à BOZAR. Les cinq artistes sont surpris par le nombre d’interlocuteurs. « Jusque-là, cela n’avait jamais été simple de savoir qui participerait à ces rencontres et si la conversation serait formelle ou informelle. Ce jour-là, nous nous sommes retrouvés devant tous les membres de l’asbl au grand complet, assis face à nous, aux côtés de Carole Schuermans. »

Le baron Roland Gillion, président d’honneur de l’association et l’un des plus grands collectionneurs d’art nouveau, d’art chinois, mais aussi d’art contemporain belge, était également présent. En 1984, il avait succédé comme président, à son beau-père Pierre-Emile Crowet. Entre-temps il a transmis ce poste à son gendre, le prince Amaury de Mérode qui travaille également pour la grande entreprise de construction et d’immobilier de la famille Gillion.

« Apparemment, notre exigence de transparence sur l’origine de l’argent n’était pas souhaitée. »

Les Gillion-Crowet doivent leur fortune principalement à la construction et à la gestion du grand centre commercial Toison d’Or sur l’avenue Louise à Bruxelles. En 2004, la moitié de ce complexe a été vendue à ING et en 2012 le fonds d’investissement britannique Puprim a repris l’ensemble pour 62 millions d’euros. « Roland Gillion-Crowet est le baron de l’immobilier bruxellois typique », résume XXX. « Selon Le Soir, il a été condamné, en 1996, par le tribunal correctionnel de Bruxelles à un an avec sursis pour participation à une fraude d’un milliard de francs belges dans le secteur de la construction. C’était cet homme qui était assis devant nous et qui représentait le Prix Crowet. »

Lorsque les artistes interrogent le cadre éthique de l’asbl, immédiatement tous les visages pâlissent. « Apparemment, notre exigence de transparence sur l’origine de l’argent n’était pas souhaitée. »

Ces discussions, n’amusaient pas du tout le président d’honneur. Les artistes se souviennent : « À propos de nos démarches auprès d’ING, il s’est écrié : ‹ Vous foutez mon Prix en l’air ! › Mon Prix, soulignait-il. Nous avions offensé ING, de si « bonnes personnes « ! Ainsi se dévoilait la face cachée de l’élite financière. » Mais ce que XXX a vu, surtout, c’est la vanité : « Vivent-ils dans le même monde que nous ? Connaissent-ils l’état de notre biosphère ? Pensent-ils pouvoir échapper au changement climatique, parce qu'ils ne connaissent pas le problème du manque d'argent ? »

Cependant, XXX trouve qu’à ce stade l’atmosphère demeurait, malgré tout, constructive. « Des membres du conseil d’administration ont tenté de calmer Gillion-Crowet. Les discussions ont continué, mais ce qui ressortait surtout c’était l’autoritarisme, l’immobilisme et le refus d’évoluer. Il n’est pas étonnant que tout se soit terminé ainsi, sur un blocage. »

Sponsorisez-vous

Le quatuor met alors un autre problème, délicat mais fondamental, sur la table : la question du budget alloué par le BelgianArtPrize à chaque artiste pour la production d’une nouvelle œuvre d’envergure. « Pour réaliser une telle mission, 5.000 euros, c’est très peu », explique XXX. « Le Prix Marcel Duchamp propose 30.000 euros, le Prix de Rome, 9.000 plus 8.250 euros de frais. En revanche, les ressources du BelgianArtPrize sont, tout simplement, misérables. Surtout si on affiche une ambition européenne. »

« Supposez qu'on soit le gagnant du prix, encore faut-il financer les œuvres. Il y a de fortes chances que la somme ne suffise pas. Donc qui gagne perd. »

« Et en pratique ces 5.000 euros ne représentent même pas un revenu net » poursuit XXX. « Avec le taux d’imposition appliqué aux travailleurs indépendants en Belgique, il ne reste, environ, que 2.500 euros. Pour couvrir tous les frais d’équipement, de transport, un salaire et les compensations pour d’éventuels collaborateurs. N’est-ce pas incroyable ? Quand nous étions de jeunes artistes, à l’époque, 2.000 euros c’était fantastique. Mais, aujourd’hui, nous n’en sommes plus là. »

De plus, les candidats pratiquent des disciplines très différentes qui impliquent parfois des coûts élevés. « Prenez la production de vidéos, ou toutes les pratiques qui font appel à des techniciens spécialisés. Supposez qu'on soit le gagnant du prix, encore faut-il financer les œuvres. Il y a de fortes chances que la somme ne suffise pas. Donc qui gagne perd. En résumé, les artistes nominés se retrouvent à payer de leur poche pour pouvoir réaliser un projet, et faire de la pub pour une banque… Bien joué ING ! »

« Si on exige des artistes la création d’œuvres inédites, il faut prévoir un salaire » déclare XXX. « Les organisateurs doivent être en mesure de couvrir les coûts et assurer des conditions de production décentes. Et s’ils ne disposent pas des ressources nécessaires, alors il faut supprimer l’obligation de produire une création inédite. »

Quand les artistes expriment leurs craintes lors du rendez-vous du 8 octobre, le prince Amaury de Mérode rétorque : « Mais moi aussi je travaille bénévolement pour cette association ! ». Cette réaction choque XXX : « C’est une des familles les plus riches de Belgique, et ils répètent : ‹ Nous devons respecter le budget. Nous aussi nous travaillons bénévolement ! › Pourquoi ne se donnent-ils pas les moyens nécessaires pour payer des salaires équitables, en respectant le droit du travail ? C’est incroyable, ils sont millionnaires ! 25.000 euros pour eux, c’est comme 20 euros pour nous. »

« Pourquoi devons-nous exiger le fair practice ? Tout le monde devrait aujourd'hui l’appliquer. »

« Ils donnent l’impression de vous offrir quelque chose, alors qu’en réalité vous devez sponsoriser votre propre travail. Pourquoi, dès lors, ne sommes-nous jamais comptés parmi les mécènes ? Le moindre investisseur, aussi petit soit-il, est toujours remercié, jamais les artistes. »

Le quatuor fait également référence au fair practice soutenu par des organisations artistiques de plus en plus nombreuses. « Pourquoi devons-nous l’exiger ? Nous ne devrions pas quémander ces bons usages. Tout le monde devrait aujourd'hui les appliquer. »

Ce qui manque au BelgianArtPrize, c’est une juste perception de la réalité des artistes. « On prête de plus en plus d’attention aux conditions de travail, très difficiles, des jeunes générations. Mais ce qui est vrai à vingt ans, l’est aussi à quarante ou soixante. Vous pouvez être célèbre, connaître la gloire et les belles expositions, mais les conditions de travail ne changent pas. Vous serez toujours sous-payé pour travailler de jour comme de nuit. C’est pourquoi nous devons continuer à taper sur ce clou. »

« Ce prix est un piège », conclut XXX. « Dès que nous avons commencé à parler du budget on nous a dit qu’il n’y avait pas d’alternative à ING. Et que si nous voulions plus d’argent, nous devions le trouver par nous-mêmes. Ils ont toujours pratiqué la politique de la carotte et du bâton : il vaut mieux prendre notre argent, sinon il n’y aura pas de Prix. »

« Bozar ne peut plus se permettre de financer l’organisation d’un tel prix et dépend, de plus en plus, des sponsors privés. »

Ce qui démontre clairement qu’ING finance, non seulement le prix public de 10.000 euros, mais aussi une grande partie du fonctionnement du BelgianArtPrize : le salaire de Carole Schuermans, les budgets de production des artistes, la communication ainsi que 50.000 euros pour la location des salles du Palais des Beaux-Arts. XXX souligne l’importance de ce dernier élément : « C’est la conséquence de toutes les coupes sombres qui ont été opérées, ces dernières années, dans les budgets des institutions fédérales. Bozar ne peut plus se permettre de financer l’organisation d’un tel prix et dépend, de plus en plus, des sponsors privés. »

L’indigeste camembert

Le 17 octobre, les artistes reçoivent par email un ultimatum des organisateurs : « Si vous ne trouvez pas d’alternative au mécénat d’ING avant le 30 novembre, nous serons obligés d’annuler le Prix.»

« Ça, c’était nouveau », déclare XXX « Jusqu’alors l’idée c’était que l’asbl Jeune Peinture Belge devait pousser ING à se distancier des producteurs d’huile de palme. Eux, qui avaient plus de poids, pas nous. Mais ils ne l’ont peut-être jamais fait. Et là, ils nous faisaient savoir : si vous ne voulez pas continuer avec ING, vous devez compenser tout leur apport, 100.000 euros. Et ils ne nous laissaient que quelques semaines. C’était, tout simplement, du chantage. »

Pour les artistes, le nom du prix principal (Prix Crowet, du nom de celui qui le finance) pose également problème.

Quand les deux parties reprennent contact le 5 novembre, BOZAR et le BelgianArtPrize tentent de minimiser l’importance d’ING. Leur principal argument tient soudain en un diagramme circulaire en camembert censé représenter les proportions exactes du budget. « Par exemple, toutes les contributions en nature pour l’utilisation des salles ainsi que les frais de personnel fixes des employés de BOZAR sont converties et représentent une somme totale d’environ 300.000 euros. »

Selon les artistes ce brusque revirement est étrange et suspect. « Lors de la réunion précédente, ils essayaient de nous convaincre que la contribution financière d’ING était de la plus grande importance et puis voilà que cet apport ne représentait plus que 6 % du total. Ils esquivaient la plupart de nos questions. Notre investissement, à nous les artistes, était complètement absent de ce camembert plus qu’indigeste. »

Comme les artistes restent sur leurs positions, les organisateurs leur proposent un dernier deal : ING serait disposé à retirer son tapis orange pour l’expo. « Et, une mauvaise surprise de plus ! », déclare XXX « Nous ne savions même pas qu’un tapis orange était prévu ! Et pourquoi ont-ils commencé à marchander de la sorte ? De toutes façons, cela n’a guère amélioré une relation de confiance déjà fragile. »

Prix Crowet ou Akerman ?

Pour les artistes, le nom du prix principal (Prix Crowet, du nom de celui qui le finance) pose également problème. Ils ont abordé la question avec les organisateurs du BelgianArtPrize. Pourquoi ne pas changer de nom, en le dédiant, par exemple, à une artiste-femme comme Marthe Wéry ou Chantal Akerman ? Après tout, à l’étranger, des institutions comparables portent le nom de grands artistes bien que, trop souvent, masculins. En Belgique, par contre, le modèle traditionnel lié au « bon patron » a survécu au renouvellement de 2016. Pourquoi ?

« Ce n’est pas pour rien que les membres de l’asbl sont parfois appelés ‹ les dinosaures ›. »

XXX : « Lorsque le Prix Jeune Peinture a vu le jour en 1950, il était courant que des collectionneurs utilisent le système des prix pour rencontrer les jeunes artistes. Seulement voilà, soixante-dix ans sont passés et ce système est obsolète. Pour les Gillion-Crowets, en revanche, pas question de toucher au nom de leur famille, ils en font une question de principe et d’honneur. »

Ce sont les restes d’un monde ancien, de ce que XXX appelle le « paternalisme déterminé ». « Le Prix navigue à vue comme un pétrolier incapable de changer de cap, et encore moins d’établir un dialogue entre égaux. Pourquoi ont-ils ignoré nos propositions de changement ? Ce n’est pas pour rien que les membres de l’asbl sont parfois appelés ‹ les dinosaures ›. Ils n’ont pas arrêté de répéter que nos suggestions dépassaient nos compétences, qu’ils étaient juridiquement indépendants, qu’ils ne pouvaient rien faire. »

L’histoire avec HART

Pour les artistes, la goutte de trop sera d'apprendre la manière dont BelgianArtPrize avait prévu de communiquer, en collaboration avec le magazine d’art contemporain HART, publié principalement en néerlandais. Entre octobre 2019 et février 2020, HART devait consacrer tous les mois un article de fond à un des finalistes. Cette « collaboration » promise dans un esprit de concertation et de dialogue avec chacun des artistes et de manière absolument équitable était présentée comme un geste supplémentaire qui allait leur assurer plus de visibilité « auprès du grand public ». La collaboration était d'autant plus engageante qu'elle allait établir un lien avec le public qui devait accorder le troisième prix 'Jeune peinture'. Elle était donc particulièrement importante et il allait de soi que chaque artiste lui prêterait toute attention.

Dans la pratique, cependant, ça tourne au vinaigre. Certains des nominés n’ont pas été informés par le BelgianArtPrize que les textes publiés par HART vont également servir pour les cartels de l’exposition et le catalogue. Ce qui leur donne un tout autre poids. « L’artiste doit pouvoir se reconnaître dans ce portrait, cela aurait dû être évident. »

« HART ne nous traitait pas de manière équitable, alors que cette égalité est nécessaire dans le cadre d’un concours. »

Lors d’une de leurs rencontres virtuelles, XXX informe les autres que les échanges avec HART sont particulièrement pénibles : son portrait a été confié à un critique qui connaît à peine son travail. « HART ne nous traitait pas de manière équitable, alors que cette égalité est nécessaire dans le cadre d’un concours. Pour nous, c’était très problématique. »

Pour un autre finaliste, le texte, rédigé à son insu, est déjà sous presse. Tous s'accordent à dire que le portrait ressemble à un règlement de compte. Dans son introduction, le journaliste ricane : « On a proposé à beaucoup de monde d’écrire ce texte, mais tous ont déclaré forfait », ce qu’il explique par la nature (hermétique) du travail. Il tente dans la suite du billet de prouver cette affirmation à partir d’une approche critique et un cadre d’interprétation considéré unanimement par les finalistes comme de « l’anti-information ». Toute l’œuvre de XXX depuis 2000 est ignorée. « On ne voyait simplement pas comment un texte pareil pouvait être publié. De plus, il s'agissait, dans le cadre du concours, d'une manœuvre de disqualification, d'autant plus inacceptable que Carole Schuermans déclinait toute responsabilité. »

« Après avoir interrogé les autres auteurs pressentis, il s'est avéré que s'ils se sont vus dans l'obligation de refuser la commande c’est parce que le délai imparti était beaucoup trop court pour faire un travail sérieux » HART était informé des raisons de ces refus. Aujourd’hui encore les artistes ne comprennent pas ce manque total de professionnalisme, pas plus qu'ils ne comprennent le sens d'un tel démenti.

Comme l'un des auteurs contactés, XXX se demande « pourquoi le journal a-t-il joué le jeu de l'establishment, préférant s'associer avec l'organisation que travailler en étroite collaboration avec l'artiste, afin de délivrer au 'grand public' une information exacte et concertée. »

Les artistes doivent constater que des conditions équitables basiques font défaut et qu’il y a un manque de professionnalisme.

Finalement, HART publiera les portraits de trois nominés, en octobre, novembre et décembre. Rien en janvier, le magazine explique à ses lecteurs : « Suite à un concours de circonstances – que nous vous épargnons – aucun texte de la série [consacrée aux finalistes du BelgianArtPrize] n’apparaît dans ce numéro. » Il y a désaccord sur le choix de l’auteur proposé par le magazine ainsi que sur son manque de compréhension de l’œuvre, l’article est reporté. Trois semaines plus tard, quand le Prix lui-même est annulé, l’article promis le sera également. « Un nouvel auteur qui avait pris le temps de l’écrire a été écarté sans autre forme de procès » déclare XXX. « Cette décision ne signifiait qu’une chose : en tant qu’artistes nous n’avions aucun poids. »

Lorsque le groupe dénonce ce manque de respect à Carole Schuermans, celle-ci décline à nouveau toute responsabilité. Elle évoque « la liberté de la presse ». Encore une fois, les artistes doivent constater que des conditions équitables basiques font défaut et que, apparemment, ils doivent agir en l’absence de tout accord clairement énoncé. Le cinquième finaliste demande donc à HART de ne pas publier le dernier article prévu.

« Nous comprenons que HART défende sa liberté d’expression et de critique, mais on parle ici de textes qui devaient figurer dans l’exposition et le catalogue. Normalement, ces commentaires sont toujours rédigés en commun, dans une relation de confiance réciproque entre artiste et conservateur, ou commanditaire. Dans le monde de l’art contemporain c’est fondamental. Et donc, vous ne pouvez tout simplement pas sous-traiter ces textes. Ce serait une faute déontologique, un manque de professionnalisme. Et avec HART qui a agi sans notre accord, la confiance a vraiment été rompue. ». C'est alors que XXX fait savoir, sans équivoque, que si le texte de HART est publié tel quel dans le contexte de l'exposition, alors cela entraînera son retrait immédiat du concours.

(Note de l’auteur : HART conteste cette version des faits.)

Sept points sur papier

Dans les jours qui précèdent une réunion planifiée entre le BelgianArtPrize et ING pour le 26 novembre, les finalistes se voient imposer un ultimatum : ils doivent arrêter sans délai leurs positions. « Nous leurs avions déjà expliqué, en quelques lignes, ce que nous entendions par ‘fair practice’, mais apparemment, cela ne suffisait pas », explique XXX. « Ils nous ont demandé d’énoncer clairement, par écrit, toutes nos propositions. » Après une consultation intensive, en direct ou via Skype, les artistes aboutissent à une liste de sept points :

- Les nominés du BAP demandent pour cette exposition des conditions de travail solidaires et des ressources suffisantes. Les 25 000 euros prévus sont clairement sous-estimés, ils ne peuvent suffire à couvrir les coûts de production et les salaires nécessaires pour la création de cinq œuvres inédites qui représentent un grand nombre d’heures de travail. Un budget approprié s’impose et ce n’est pas le rôle des artistes de financer l’exposition de Bozar avec leur propre capital. […]

- Pour les candidats, le financement du BAP ne peut être fourni que par des sponsors éthiques ou des donateurs privés, il doit être traçable et totalement transparent. ING qui refuse de se séparer d'entreprises corrompues n'est pas accepté comme sponsor.

- Les candidats souhaitent que le Prix ne porte plus les noms des donateurs ou des sponsors. Par exemple, il pourrait porter le nom d’un artiste et de préférence une artiste féminine.

« Nous recommandons au BAP de s’ouvrir à un groupe de nouveaux membres. »

- Les candidats recommandent que le Prix BAP s’associe à un groupe plus vaste de personnes et d’institutions. Ce Prix n’assurera sa durabilité qu’en s’appuyant sur un plus vaste réseau de personnes et d’institutions. Nous recommandons au BAP de s’ouvrir à un groupe de nouveaux membres. […]

- Les nominés conviennent que l’exposition de l’année prochaine, aura lieu comme prévu à Bozar, mais, à long terme, si plus d’institutions sont associées au BAP, le Prix pourrait également être exposé dans d’autres espaces artistiques en Belgique. Il est important que l’institution qui organise le prix ait un engagement fort, véritablement conscient et responsable.

- Les candidats souhaitent que le choix des textes destinés à figurer dans l’exposition, se fasse de commun accord avec les artistes concernés. La collaboration avec un groupe plus important et diversifié d’éditeurs limiterait les abus de pouvoir.

- Les nominés ont rencontré tellement de difficultés lors des préparatifs du BAP qu’ils ont développé un fort sentiment de solidarité et de coopération. Par conséquent, ce groupe de candidats a décidé de n’accepter le prix 2020 que collectivement.

« C’était étrange de devoir ainsi tout expliciter précisément sur papier, alors que nous n’avions eu jusque-là que de vagues discussions sans engagement. » XXX, par exemple, rappelle les promesses faites par le comité du BelgianArtPrize de constituer un groupe de réflexion sur l’avenir du Prix. « A-t-il été mis en place ? Nous ne le savons pas. Mais une fois notre liste transmise, ils l’ont utilisée pour tout faire sauter. »

On débranche !

Le 18 décembre, c’est le BelgianArtPrize qui débranche la prise. Pour les artistes, cette annulation sort de nulle part, ils n’étaient au courant de rien. « On nous avait toujours recommandé de ne pas communiquer avec les médias sans consultation préalable, même si auparavant nous avions voulu, plus d’une fois, partager ces problèmes », déclare XXX. « Et puis voilà que nous découvrons leur prise de position unilatérale dans la presse, une décision prise dans notre dos. »

« C’est un étudiant qui m’a informé sur l’annulation du Prix, pendant que je donnais cours. Un sommet de non-transparence ! »

Tandis qu’il informe les artistes via un très court email, le BelgianArtPrize diffuse un communiqué à toute la presse. « Il est tombé pendant que je donnais cours », explique XXX « C’est un étudiant qui m’a informé. Un sommet de non-transparence ! C’était très choquant. Mais en même temps, cela n’aurait pas dû nous surprendre. C’était la conséquence logique de leur paternalisme. Nous étions punis. Ils ont longtemps cherché un moyen pour sortir de la situation inconfortable dans laquelle nous les avions mis, à la fin nous avons été tenus pour responsables, tout simplement. »

XXX dénonce ce manque d’éthique. « Que pense cette classe de riches ? Il y a des règles élémentaires de politesse et de communication stratégique, non ? » En plus, cette annulation soudaine a fait peu de cas de toutes les autres personnes impliquées, XXX désapprouve « même le jury n’a jamais été consulté, c’est incompréhensible ! »

Selon les artistes, le BelgianArtPrize a raté une occasion. « Bien sûr, nous savions que ces sept points pouvaient sembler radicaux. En les adoptant tous, le Prix aurait été complètement transformé. En même temps, aujourd’hui, la réalité internationale du monde de l’art est ce qu’elle est. L’asbl elle-même aurait profité de cette évolution qui aurait nettement amélioré sa réputation sur le terrain et auprès du public. »

« Si nous avions vraiment voulu imposer notre radicalité, ou notre égoïsme, nous serions sortis bien avant. »

Pour XXX, l’annulation du Prix est en fait beaucoup plus radicale que les changements proposés par les artistes. « Quand on sait qu’ils n’ont pas arrêté de souligner qu’ils étaient de notre côté, ils nous ont donné une belle leçon de cynisme. Le pire, c’est que nous n’étions pas si loin d’un accord, au moins pour cette édition. Notre position n’était pas ‘à prendre ou à laisser’, tant que nous avions le sentiment que les choses pouvaient bouger, même dans l’avenir, nous étions prêts à un compromis. Si nous avions vraiment voulu imposer notre radicalité, ou notre égoïsme, nous serions sortis bien avant. Mais ils se sont retirés brusquement, sans préavis ni consultation. Cela en dit long sur qui ils sont et comment ils se voient : patriarcaux et ultra-conservateurs. »

Les artistes ont-ils mal fait leur calcul ? « Nous n’imaginions pas que nos conversations allaient exploser comme ça, en plein vol », déclare XXX. « Nous avons toujours pensé que nous finirions par arriver à une conclusion concertée, à l’amiable, même si, à la fin, cela devait aboutir sur une annulation ».

Tous lauréats ?

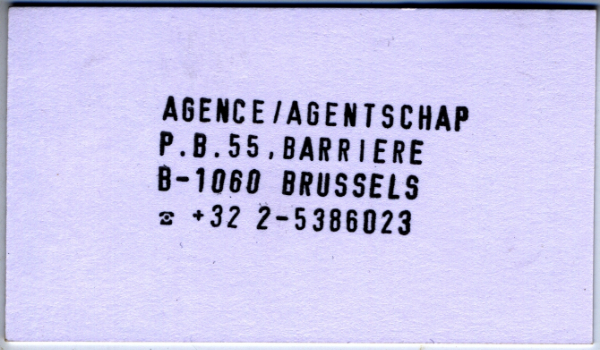

Et maintenant ? Autour de la table, la désillusion alterne avec des envies militantes. « La bonne nouvelle, c’est qu’aucun de nous n’a remporté le BelgianArtPrize. Comme l’organisation a annulé le Prix prématurément, nous voilà tous les cinq, ensemble, gagnants de l’édition 2020. Il faudrait faire imprimer des cartes de visite pour l’occasion ! »

« Comme l’organisation a annulé le Prix prématurément, nous voilà tous les cinq, ensemble, gagnants de l’édition 2020. Il faudrait faire imprimer des cartes de visite pour l’occasion ! »

Mais, cette histoire représente surtout un grand gâchis. « En fin de compte, le Prix reste important en Belgique, en particulier pour ceux d’entre nous dont le travail attire rarement l’attention des médias », fait valoir XXX. « Nos noms ont même été supprimés du site du BAP. J’aurais tant aimé m’occuper, pendant deux mois, de ces salles à Bozar. En profiter pour préciser notre point de vue, en les peignant en noir ou en couvrant les murs de textes sur ING. Nous avions tellement d’idées ! Nous voulions organiser des visites guidées, pour vraiment aborder cette problématique avec les visiteurs. Mais ils se sont empressés de balayer la poussière sous le tapis. Tout ce Skype, tous les e-mails, tous ces appels téléphoniques n’y ont rien changé. "

La prochaine édition du BelgianArtPrize (en 2021) promet de doubler le budget de production, mais pour un seul lauréat au lieu de plusieurs. Et même si ING semble avoir fait un pas de côté, les artistes sont très critiques sur le nouvel appel à nominations pour 2021. « Le prix Crowet est toujours là, la procédure est toujours aussi opaque et si le budget de production est bien doublé, le montant du Prix, lui-même a diminué de 5 000 euros. Et ne parlons pas de nous, depuis cet e-mail du 18 décembre, on n’a plus jamais entendu Carole et Cie. Quel irrespect ! »

Depuis lors, en collaboration avec Museumcultuur Strombeek/Gent, Bozar a décidé de présenter un large éventail d’œuvres de Jacqueline Mesmaeker : Ah, quelle aventure!. Cette exposition personnelle dont l’inauguration était prévue le 26 mars 2020, a été ajournée, mais on peut désormais la visiter, jusqu’en juillet.

« C’est étrange, personne ne nous a informés » explique XXX. « Pourtant c’est nous, l’année dernière, qui leur avions expliqué que ça n’aurait pas été une mauvaise idée d’exposer le travail de Jacqueline. Elle-même nous avait confié que c’était son rêve depuis toujours, un appel douloureux, souvent les femmes artistes ne sont pas assez appréciées. Malgré cette bonne nouvelle, il reste le goût amer d’une rencontre clarificatrice demandée après l’annulation du Prix et que Bozar a rejetée. Encore une autre forme de violence incompréhensible. "

« On peut se demander à quel artiste ira le prix Crowet dans les années à venir. »

Cependant, XXX ne peut se résoudre à admettre que toute cette polémique a été vaine. « On peut se demander à quel artiste ira le prix Crowet dans les années à venir. À l’international aussi tout bouge, regardez les discussions sur le Turner Prize. Les artistes ne tolèrent plus ces compromis. De nombreux musées, d’autres institutions sont, et seront, constamment confrontés au même dilemme : accepter de l’argent suspect pour se maintenir à flot ou privilégier les considérations éthiques ? On ne s’en sortira pas sans un profond changement. »

Les artistes eux-mêmes n’ont pas l’intention de subir plus longtemps cette situation. En ce moment, ils réfléchissent, avec un certain nombre de personnes du monde de l’art, à la création d’un prix alternatif pour les arts visuels. Un site Web est en préparation, il informera largement sur le BelgianArtPrize 2020 et sur les nouvelles initiatives. Les réactions, suite à la parution de l’article dans rekto:verso sont nombreuses, la jeune génération a manifesté son estime et son soutien… Et si tout se passe bien, une exposition montée sur invitation du NICC, se tiendra à De Tempel à Anvers dans les prochains mois. « Il faut bien que quelque chose se passe », souligne XXX « personne ne souhaite que les prochains gagnants perdent autant de temps et d’énergie que nous. C’est pourquoi nous pensons qu’il est important de publier notre témoignage, maintenant. »

Rêver d’alternatives

Les tensions qui se cachent derrière cette affaire du BelgianArtPrize 2020 ne constituent pas un cas isolé. Ce conflit cristallise un bon nombre de questions qui agitent le monde de l’art contemporain : la précarité dans laquelle vivent de nombreux artistes, le poids décroissant des institutions publiques affaiblies par des années de coupes budgétaires, l’appel au sens moral qu’exercent les questions climatiques et celles des droits de l’homme, l’emprise du grand capital… sans parler de l’immense impact de la pandémie. Le secteur va-t-il virer de bord ou bien déraper ?

« Nous appelons l’ensemble du monde des arts à la solidarité et à l’engagement ! »

« Si vous suivez l’histoire, ce Prix a toujours soulevé des questions politiques », explique XXX. « Même aujourd’hui, il est étroitement lié aux problèmes sociaux du moment : racisme, sexisme, finance, réchauffement climatique… Il faut donc s’interroger : quelles conditions faut-il créer autour d’un prix comme celui-là, dans ce monde global, pour les générations à venir ? La réponse doit échapper à l’influence des grandes fortunes et ne pas avoir d’impact négatif sur le climat. »

Après cette expérience, les artistes rêvent principalement d’alternatives. Ne peut-on pas faire mieux qu’un Prix parrainé par le privé, pauvre en moyens de production, portant haut le noble pavillon d’une famille de collectionneurs pour laquelle un nom vaut mieux que les artistes ? « Le BelgianArtPrize doit s’ancrer à nouveau dans la réalité économique et sociale, s’ouvrir aux changements politiques qui agitent le monde et la Belgique. »

« Si vous voulez faire quelque chose de ce Prix sur le long terme, on ne pourra l’envisager sans soutien pluriel », estime XXX. « Supposons que différentes organisations et institutions publiques collaborent, des deux côtés de la frontière linguistique, alors un tel prix peut continuer d’exister. Sans un soutien plus large, survivre sera impossible. C’est pourquoi nous appelons l’ensemble du monde des arts à la solidarité et à l’engagement ! "